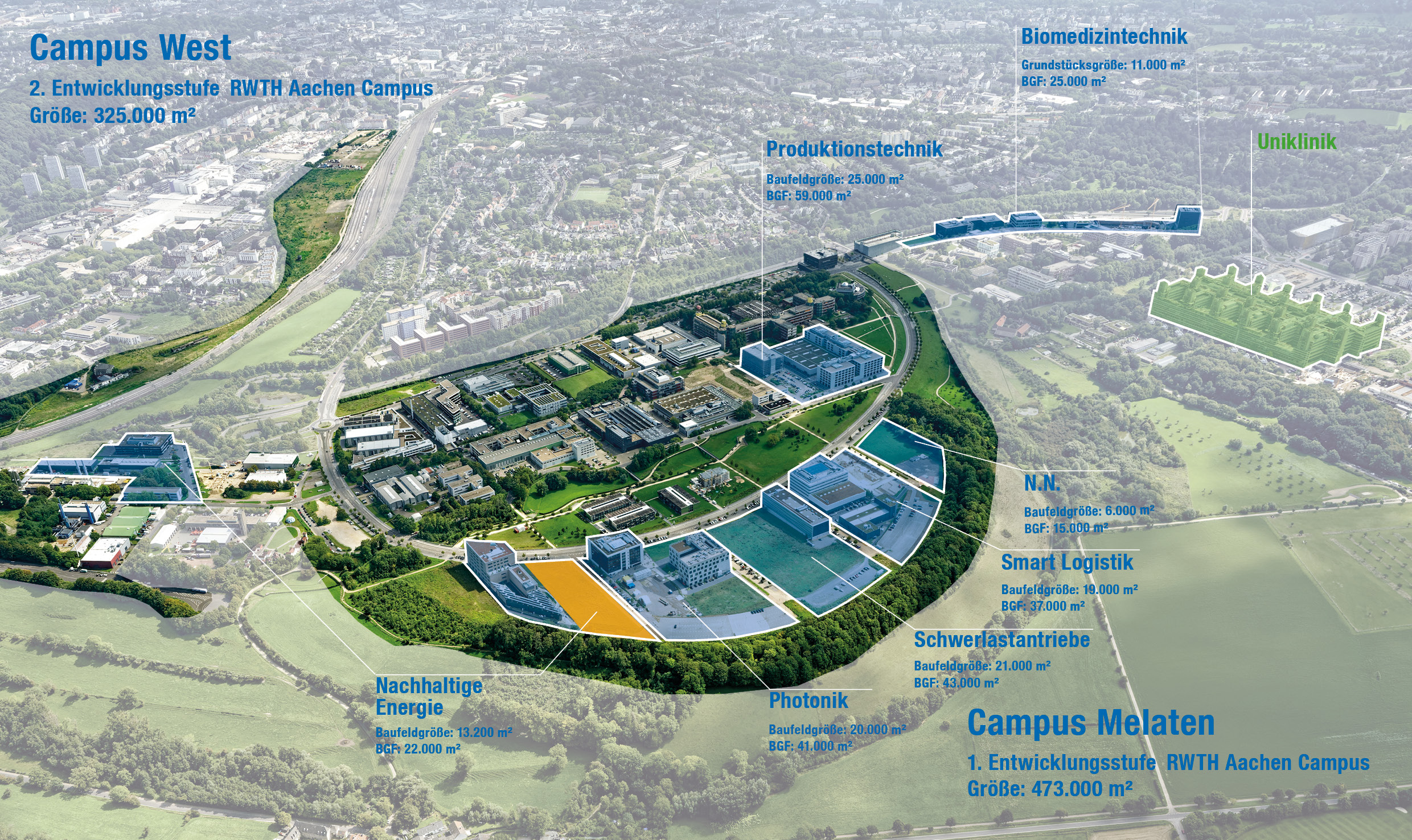

Wie Stromnetze, Speichertechnologien und Energieträger künftig als ein intelligentes Gesamtsystem agieren können, war zentrales Thema der Thementour „Energie“ am 9. Juli 2025 auf dem Campus Melaten. Im Mittelpunkt stand nicht die einzelne Technologie, sondern ihr präzises Zusammenspiel – technisch, funktional und systemisch gedacht.

Systemdenken statt Einzellösungen

Die Tour zeigte, wie unterschiedlich spezialisierte Forschungsansätze ineinandergreifen: Flexible Gleichstromnetze, wie sie von Daniel von den Hoff vom Forschungscampus FEN erforscht werden, erhöhen nicht nur die Energieeffizienz, sondern entlasten bestehende Strukturen durch eine intelligentere Verteilung und Steuerung. Dass solche Netze nicht isoliert betrachtet werden können, sondern auf die Integration von Speichern und Energiequellen angewiesen sind, wurde auch an den folgenden Stationen deutlich.

So eröffnete Oberingenieur Tobias Heins vom Institute for Automation of Complex Power Systems am E.ON ERC Einblicke in eine Infrastruktur, die technologische und sektorale Schnittstellen in den Fokus rückt – von Strom über Wärme bis hin zu Gas. Die Sektorkopplung wurde hier nicht als Vision, sondern als real umgesetzte Verbindung zwischen Energieströmen und Disziplinen gezeigt.

Technologien vernetzen, Potenziale freisetzen

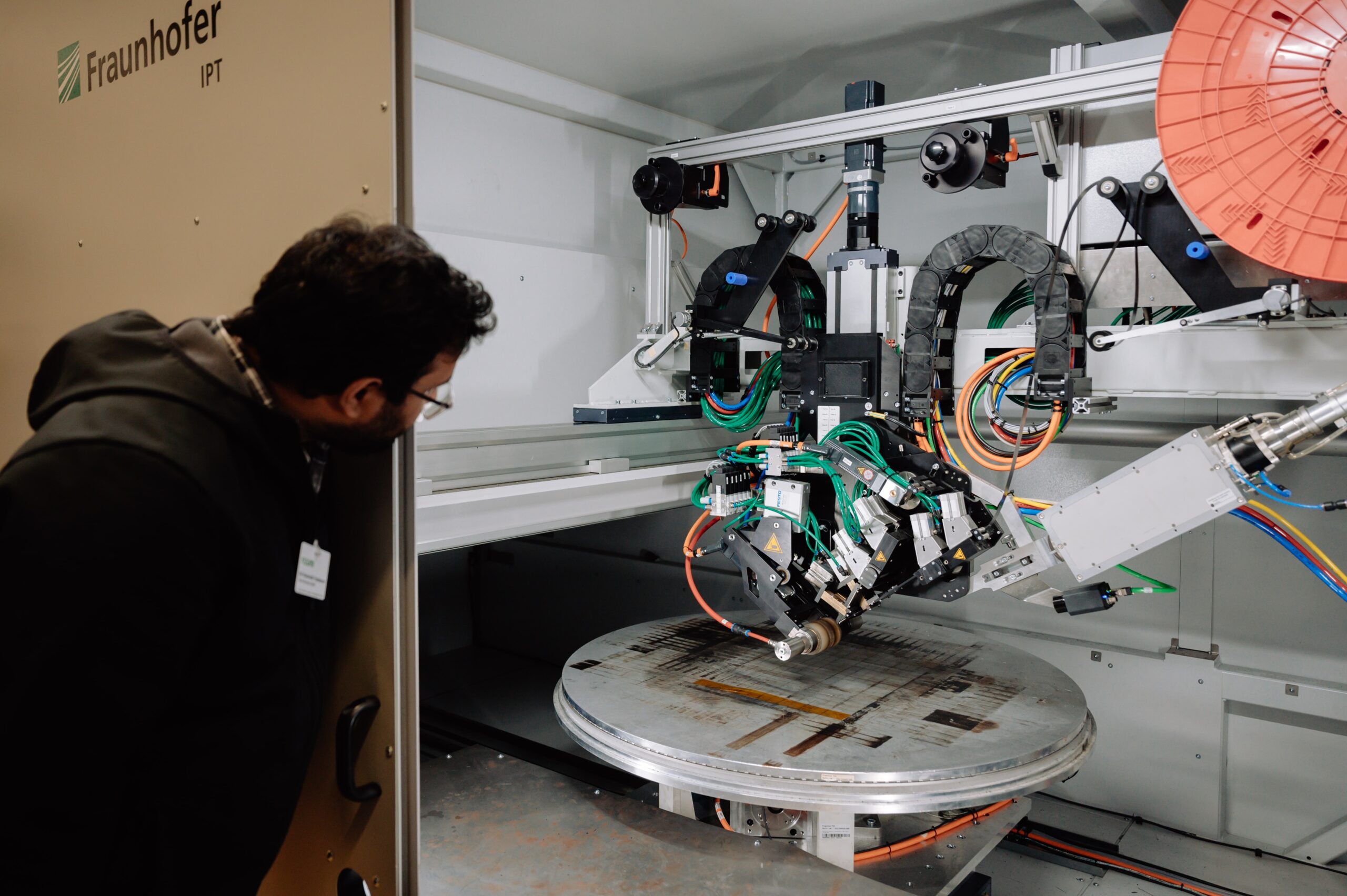

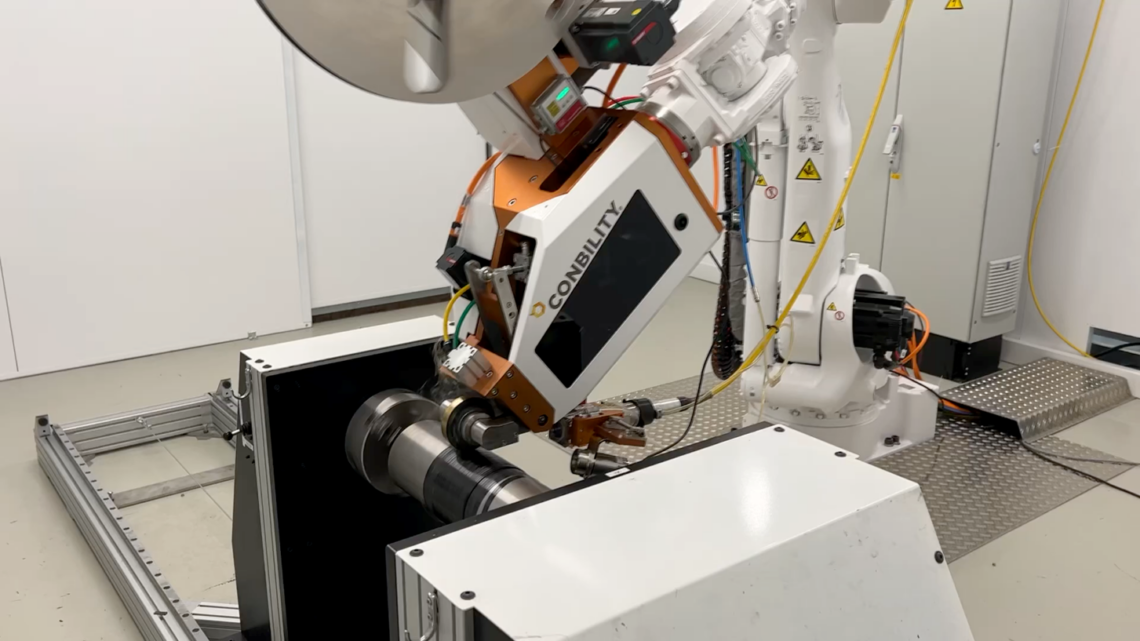

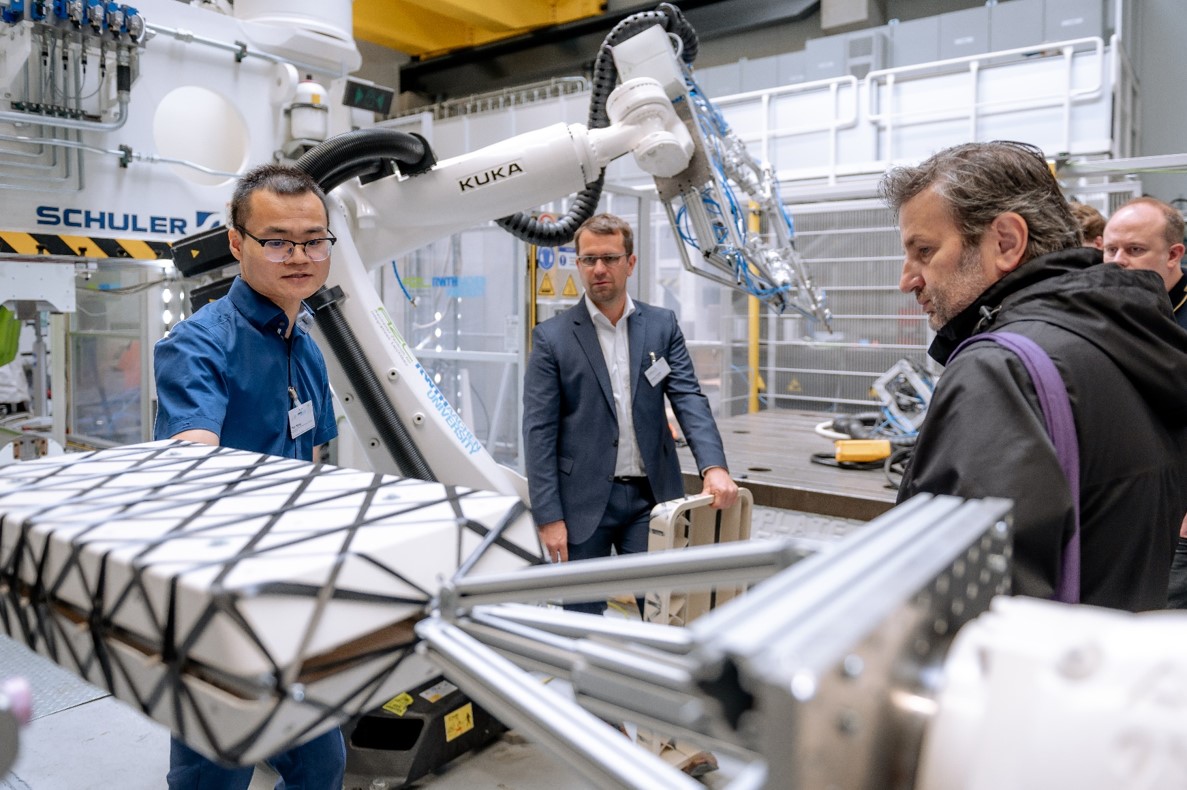

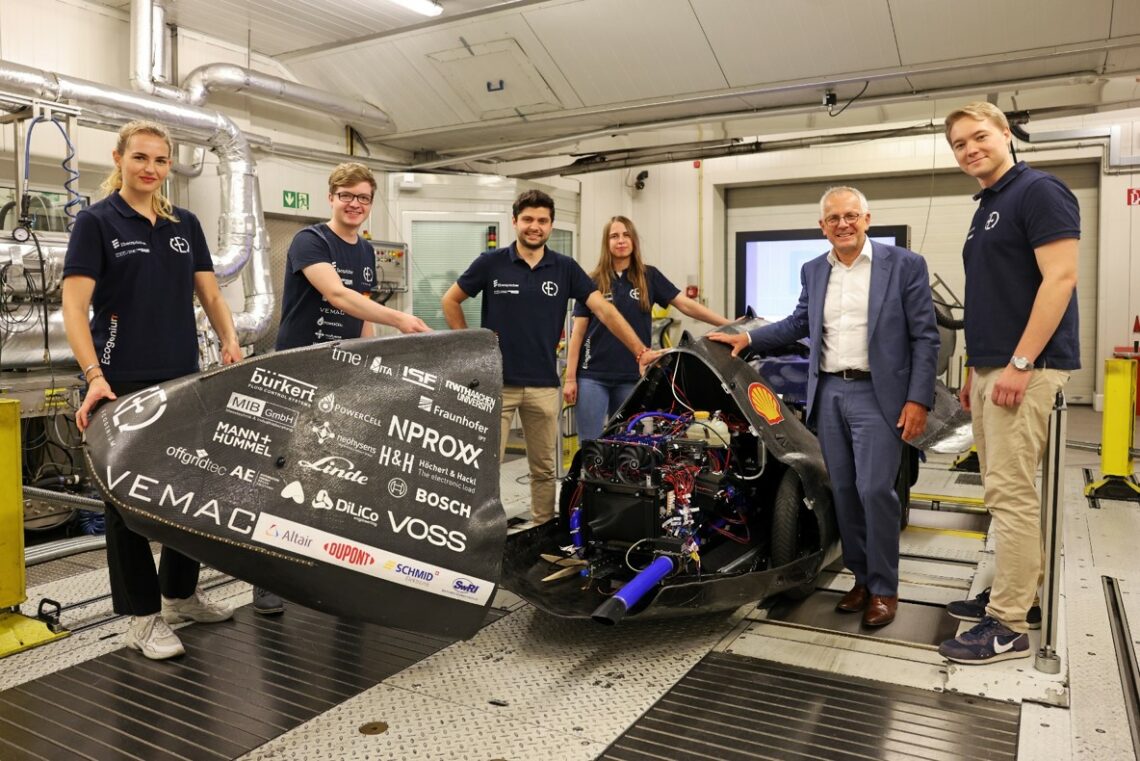

Wie solche Kopplung in der Praxis konkret wird, führte Dr. Stefan Sterlepper, Oberingenieur am Center for Mobile Propulsion (CMP) und Geschäftsführer des Zukunftsclusters Wasserstoff, aus. Wasserstoff als Energieträger ist nicht nur chemischer Speicher, sondern aktiver Bestandteil eines vernetzten Energiesystems. Im CMP werden Komponenten wie Elektrolyseure, Brennstoffzellen und Motoren in einem dynamischen Verbund getestet – gekoppelt mit virtuellen Netzen und realen Speicherlösungen.

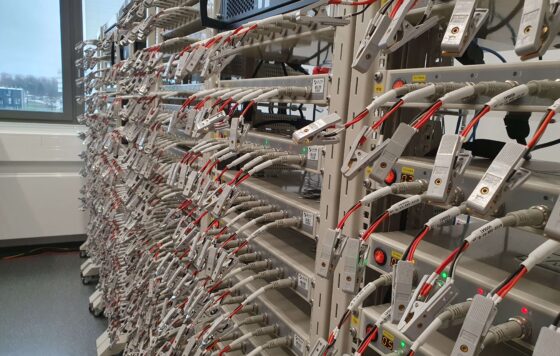

Den systemischen Anspruch komplettierte der Rundgang durch das Center for Ageing, Reliability and Lifetime Prediction of Electrochemical and Power Electronic Systems (CARL). Prof. Dirk Uwe Sauer machte hier deutlich, wie eng Netzstabilität, Speichertechnologien und Versorgungssicherheit zusammenhängen. Batterien und Wasserstofflösungen werden im Zentrum nicht als Einzellösungen getestet, sondern als interagierende Elemente eines übergreifenden Energiekonzepts erforscht, praxisnah und unter realitätsnahen Bedingungen.

Der abschließende Austausch zeigte: Die systemische Perspektive ist für viele Unternehmen der zentrale Anknüpfungspunkt. Die Thementour „Energie“ machte deutlich, wie kooperative Forschung am RWTH Aachen Campus unterschiedliche Kompetenzen verzahnt – und damit konkrete Lösungen für die Herausforderungen der Energiewende ermöglicht.