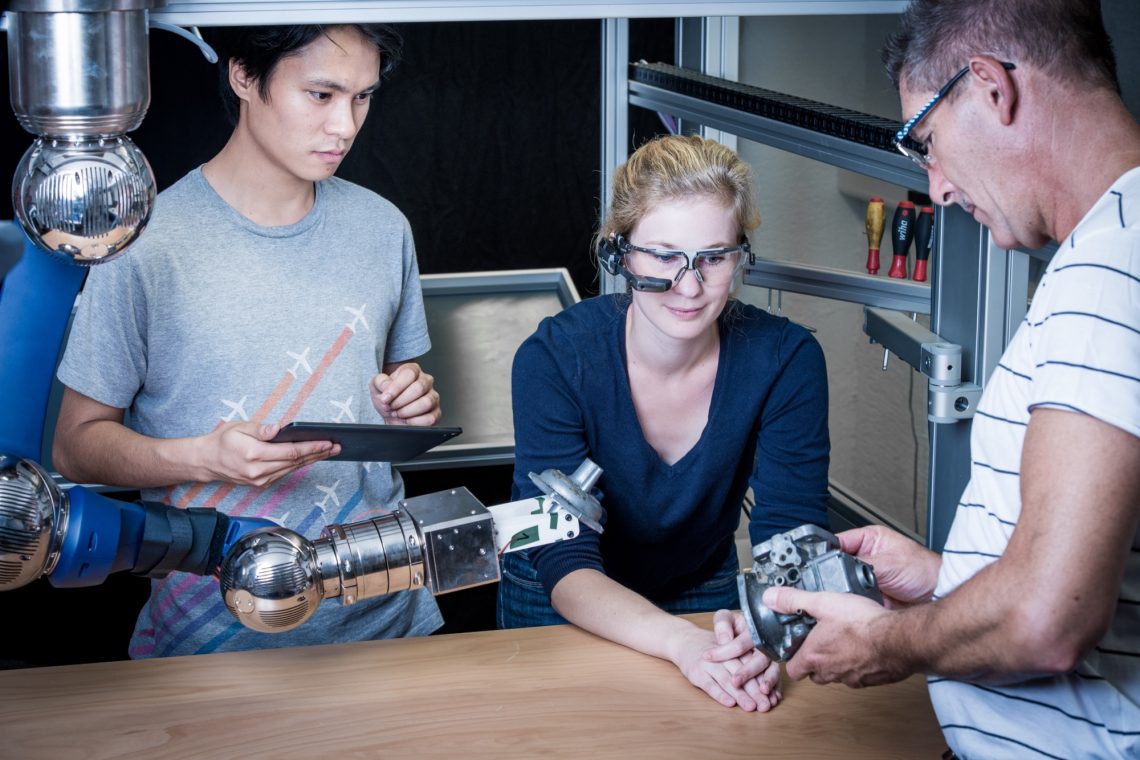

Die Referenzbaustelle ist eine Plattform für den Aufbau eines weitreichenden europäischen sowie regionalen Netzwerks für Forschungs-, Industrie- und Lehrkooperationen im Bereich der Transformation des Bauens: Es werden nicht nur Partner aus der europäischen Bauindustrie, sondern auch Unternehmen wie Start-Ups und öffentliche Einrichtungen oder Verbände eingebunden. Prof. Sigrid Brell-Cokcan vom RWTH-Lehrstuhl für individualisierte Bauproduktion sagt: „Nur durch die Kombination des Wissens und der Expertise verschiedener Fachdisziplinen wie Maschinenbau, Informatik, Bauingenieurwesen und Architektur werden wir in der Lage sein, eine neue digitale Bauumgebung umfassend zu entwickeln und traditionelle Bauweisen digital zu transformieren.“

CCR

CCR